[비즈니스포스트] 서정진 셀트리온 회장이 정관상 집중투표제 배제 금지 등을 뼈대로 한 2차 상법 개정안이 국회 문턱을 넘으면서 대응책 마련에 고심할 것으로 보인다.

물론 국내 제약바이오기업 대부분에서 집중투표제를 채택하고 있지 않다는 점에서 셀트리온만의 문제는 아니다.

![셀트리온 소액주주들 벼르다, 서정진 집중투표제 의무화 대응 마련 '고심']()

하지만 셀트리온 소액주주들이 행동주의 움직임을 보이는 만큼 제도 변화의 부담이 다른 어떤 제약바이오기업보다 커질 수밖에 없다.

29일 업계에 따르면 국회에서 지난 25일 2차 상법 개정안이 통과됨에 따라 대규모 상장회사를 중심으로 경영 전략 전반에 영향을 받을 수 있다는 시선이 나온다.

2차 상법 개정안에는 자산총액이 2조 원 이상인 기업에서 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대를 뼈대로 하고 있다. 해당 법안은 1년 동안 유예기간을 거쳐 2026년 9월 이후부터 본격적으로 적용된다.

그동안은 정관으로 집중투표제를 배제할 수 있었지만 앞으로는 이를 할 수 없게 된 것이 가장 큰 개정안 골자이다.

집중투표제는 여러 명의 이사를 선출할 때 각 주주에게 이사 수만큼의 의결권을 부여해 특정 후보에게 몰아줄 수 있는 제도로, 소액주주도 이사 구성에 실질적 영향력을 행사할 수 있다.

예를 들어 100주를 보유하고 있는 주주가 있고 4명의 이사를 선임해야 하는 상황이라면 기존 일반투표제에서는 각 후보에게 25표씩 행사할 수 있다. 반면 집중투표제에서는 특정 후보에게 100표를 몰아줄 수 있어 소액주주 연합이 지원하는 이사를 이사회에 진입시킬 수 있는 가능성이 커진다.

오너 중심 경영이 일반적인 국내 제약바이오 기업 입장에서는 부담을 느낄 수밖에 없다.

국내 제약바이오 업체 가운데 집중투표제 의무화 기준을 만족하는 곳은 셀트리온(약 20조 원)과 삼성바이오로직스(약 17조 원), 유한양행(약 3조 원), 녹십자(약 3조1천억 원), SK바이오사이언스(약 2조8천억 원) 등이다.

HK이노엔과 대웅제약도 올해 상반기 기준으로 각각 총자산 규모가 1조9천억 원에 이르는 만큼 내년 9월에는 집중투표제 의무화 기업에 포함될 가능성이 높다.

특히 셀트리온의 경우 최근 상법 개정안이 국회 통과하기 앞서 소액주주들이 주주행동플랫폼을 통해 지분 결집에 나서고 있어 부담이 커진다.![셀트리온 소액주주들 벼르다, 서정진 집중투표제 의무화 대응 마련 '고심']()

주주행동플랫폼 ‘헤이홀더’에 따르면 29일 기준으로 셀트리온 소액주주 2.414%가 연대에 나섰다. 이들은 지난 6일부터 3% 주식을 모아 임시주주총회를 열 계획을 세워둔 것으로 알려졌다.

목표한 지분을 모으면 임시주주총회에서 정관 변경을 통해 이사를 선임할 때 주주의 의결권을 이사 수와 동일하게 배정하는 집중투표제를 도입할 것이라고 공공연히 밝혔다. 상법 개정안 유예기간인 상황에서도 집중투표제 도입을 통해 소액주주들의 실질적 영향력을 행사하겠다는 뜻이다.

더구나 셀트리온의 지배구조 특성상 이런 변화는 경영진에게 부담으로 작용할 수 있다.

서정진 회장과 특수관계인을 포함한 지분율은 2025년 6월 말 기준으로 약 28.31%에 그친다. 국민연금도 6.64% 들고 있다. 외국인 투자자 지분율은 약 21% 수준으로 파악됐다.

셀트리온은 기관과 외국인 비중이 높은 구조로 자칫 집중투표제를 통한 외부 인사의 이사회 진입이 현실화할 경우 단기 주주가치와 장기 투자 방향이 충돌하면서 대규모 연구개발(R&D) 투자나 글로벌 현지 생산거점 마련 등 전략 실행에 제동이 걸릴 가능성도 배제하기 어렵다.

더구나 소액주주들이 이미 현 경영진을 향해 신뢰를 보내지 않고 있는 만큼 견제도 심화할 수 있다.

이들은 주주서한을 통해 “경영진을 믿고 지금까지 기다려왔지만 이제는 단순한 인내를 넘어 실질적 행동이 필요한 시점”이라며 “임시 주총을 통해 자사주 50% 소각을 포함해 창업자 중심 체제에서 외부 전문경영인 체제로 단계적 전환 추진 등을 촉구하겠다”고 말했다.

이에 대해 셀트리온 관계자는 집중투표제에 대해 내부에서 검토 중이라며, 공식적인 언급을 하지 않았다. 장은파 기자

물론 국내 제약바이오기업 대부분에서 집중투표제를 채택하고 있지 않다는 점에서 셀트리온만의 문제는 아니다.

▲ 29일 제약바이오업계에 따르면 2차 상법개정안이 국회에 통과하면서 셀트리온(사진)을 포함해 국내 제약바이오 기업들의 경영 전략에 변화가 있을 것이라는 시선이 나온다.

하지만 셀트리온 소액주주들이 행동주의 움직임을 보이는 만큼 제도 변화의 부담이 다른 어떤 제약바이오기업보다 커질 수밖에 없다.

29일 업계에 따르면 국회에서 지난 25일 2차 상법 개정안이 통과됨에 따라 대규모 상장회사를 중심으로 경영 전략 전반에 영향을 받을 수 있다는 시선이 나온다.

2차 상법 개정안에는 자산총액이 2조 원 이상인 기업에서 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대를 뼈대로 하고 있다. 해당 법안은 1년 동안 유예기간을 거쳐 2026년 9월 이후부터 본격적으로 적용된다.

그동안은 정관으로 집중투표제를 배제할 수 있었지만 앞으로는 이를 할 수 없게 된 것이 가장 큰 개정안 골자이다.

집중투표제는 여러 명의 이사를 선출할 때 각 주주에게 이사 수만큼의 의결권을 부여해 특정 후보에게 몰아줄 수 있는 제도로, 소액주주도 이사 구성에 실질적 영향력을 행사할 수 있다.

예를 들어 100주를 보유하고 있는 주주가 있고 4명의 이사를 선임해야 하는 상황이라면 기존 일반투표제에서는 각 후보에게 25표씩 행사할 수 있다. 반면 집중투표제에서는 특정 후보에게 100표를 몰아줄 수 있어 소액주주 연합이 지원하는 이사를 이사회에 진입시킬 수 있는 가능성이 커진다.

오너 중심 경영이 일반적인 국내 제약바이오 기업 입장에서는 부담을 느낄 수밖에 없다.

국내 제약바이오 업체 가운데 집중투표제 의무화 기준을 만족하는 곳은 셀트리온(약 20조 원)과 삼성바이오로직스(약 17조 원), 유한양행(약 3조 원), 녹십자(약 3조1천억 원), SK바이오사이언스(약 2조8천억 원) 등이다.

HK이노엔과 대웅제약도 올해 상반기 기준으로 각각 총자산 규모가 1조9천억 원에 이르는 만큼 내년 9월에는 집중투표제 의무화 기업에 포함될 가능성이 높다.

특히 셀트리온의 경우 최근 상법 개정안이 국회 통과하기 앞서 소액주주들이 주주행동플랫폼을 통해 지분 결집에 나서고 있어 부담이 커진다.

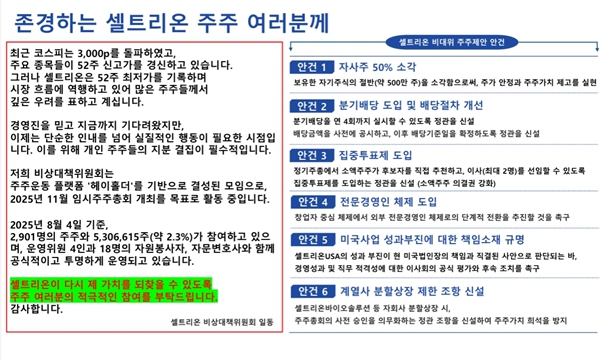

▲ 셀트리온 소액주주들이 임시 주주총회를 열기 위해 지분 결집을 진행하고 있다. 사진은 셀트리온 비상대책위원회가 헤이홀더에서 주주들의 위임을 받기 위해 진행하고 있는 ‘가치헤요’ 주주서한 갈무리. <헤이홀더>

주주행동플랫폼 ‘헤이홀더’에 따르면 29일 기준으로 셀트리온 소액주주 2.414%가 연대에 나섰다. 이들은 지난 6일부터 3% 주식을 모아 임시주주총회를 열 계획을 세워둔 것으로 알려졌다.

목표한 지분을 모으면 임시주주총회에서 정관 변경을 통해 이사를 선임할 때 주주의 의결권을 이사 수와 동일하게 배정하는 집중투표제를 도입할 것이라고 공공연히 밝혔다. 상법 개정안 유예기간인 상황에서도 집중투표제 도입을 통해 소액주주들의 실질적 영향력을 행사하겠다는 뜻이다.

더구나 셀트리온의 지배구조 특성상 이런 변화는 경영진에게 부담으로 작용할 수 있다.

서정진 회장과 특수관계인을 포함한 지분율은 2025년 6월 말 기준으로 약 28.31%에 그친다. 국민연금도 6.64% 들고 있다. 외국인 투자자 지분율은 약 21% 수준으로 파악됐다.

셀트리온은 기관과 외국인 비중이 높은 구조로 자칫 집중투표제를 통한 외부 인사의 이사회 진입이 현실화할 경우 단기 주주가치와 장기 투자 방향이 충돌하면서 대규모 연구개발(R&D) 투자나 글로벌 현지 생산거점 마련 등 전략 실행에 제동이 걸릴 가능성도 배제하기 어렵다.

더구나 소액주주들이 이미 현 경영진을 향해 신뢰를 보내지 않고 있는 만큼 견제도 심화할 수 있다.

이들은 주주서한을 통해 “경영진을 믿고 지금까지 기다려왔지만 이제는 단순한 인내를 넘어 실질적 행동이 필요한 시점”이라며 “임시 주총을 통해 자사주 50% 소각을 포함해 창업자 중심 체제에서 외부 전문경영인 체제로 단계적 전환 추진 등을 촉구하겠다”고 말했다.

이에 대해 셀트리온 관계자는 집중투표제에 대해 내부에서 검토 중이라며, 공식적인 언급을 하지 않았다. 장은파 기자