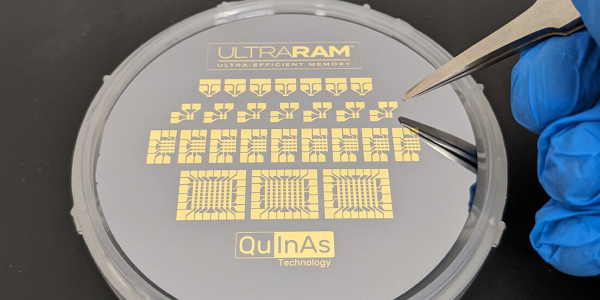

▲ 영국 반도체 스타트업 '퀴나스 테크놀로지'가 개발한 울트라램이 삼성전자·SK하이닉스가 지배하는 기존 메모리 시장에 위협적인 신기술로 부각되고 있다. 사진은 영국 '퀴나스 테크놀로지'의 '울트라램' 샘플 제품. <퀴나스 테크놀로지>

울트라램은 기존 D램보다 에너지 효율이 높고 낸드플래시보다 훨씬 빨라, 미래 메모리반도체 시장에 큰 변화를 불러올 수 있는 기술로 부각되고 있다.

앞으로 대량 생산까지 가능해진다면, 기존 메모리 시장을 점령하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스에 위협이 될 수 있다는 분석도 나온다.

1일 반도체 업계 취재를 종합하면 울트라램 개발사인 퀴나스 테크놀로지가 최근 영국 웨이퍼 제조사 IQE와 손잡고 울트라램 상업 생산을 위한 첫 단계를 완료했다.

제임스 애시포스-푹 퀴나스 테크놀로지 최고경영자(CEO)는 “IQE의 생산 역량과 영국 혁신청(Innovate UK) 지원을 바탕으로 영국 반도체 산업에서 중요하지만 제대로 활용되지 못하고 있는 메모리 분야에서 주권을 확보하기 위한 중요한 발걸음을 내디뎠다”고 말했다.

울트라램은 현재 별개로 생산되는 D램과 낸드플래시를 하나로 통합한 ‘범용 메모리’다. D램에 버금가는 빠른 속도를 가진 동시에 낸드플래시처럼 전원이 꺼져도 데이터를 그대로 유지할 수 있다는 점이 특징이다.

독일 IT매체 이고스랩은 “울트라램은 반도체 내부의 특정 구조를 통과하는 전자의 양자 터널링 현상을 활용해 매우 적은 에너지로 데이터를 빠르게 저장하고 읽을 수 있다”며 “기존 D램보다 전력 소모를 크게 줄일 수 있으며, 최대 1천 년까지 데이터를 저장할 수 있어 기존 낸드플래시보다 수명이 몇 배 더 길다”고 평가했다.

이 같은 특성으로 울트라램은 인공지능(AI), 양자 컴퓨터, 우주항공 등 고성능, 고효율 메모리가 필요한 미래 산업에서 경쟁력을 가질 수 있을 것이란 분석이 나온다.

만약 울트라램 양산이 성공적으로 이뤄진다면, 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하던 D램과 낸드플래시 시장에 적지 않은 영향을 미칠 수 있을 것으로 보인다.

현재 분리돼 있는 D램과 낸드를 하나로 통합해 컴퓨터 구조를 단순화하고 효율을 극대화할 수 있다면, 기존 메모리 업체들의 점유율이 잠식당할 수 있기 때문이다.

삼성전자와 SK하이닉스는 최근 고대역폭메모리(HBM), ‘컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)’ 등 다른 차세대 메모리 기술 개발에 집중하고 있다. 따라서 울트라램과 같은 완전히 새로운 기술의 연구개발이 늦어진다면 그동안의 기술 우위도 빼앗길 가능성도 나온다.

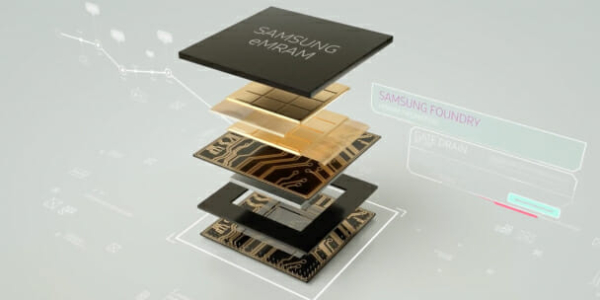

▲ 삼성전자 '내장형 M램(eMRAM)' <삼성전자>

반도체 전문매체 블록스앤파일스는 “퀴나스가 D램, 낸드 공급업체와 협력한다면 해당 기업의 신뢰성과 공급망을 활용해 델, HPE, 레노버 등 최종 애플리케이션 제조사에 자사 기술을 소개하고 제품을 공급할 수 있다”며 “반면 퀴나스가 단독으로 사업을 추진키로 결정한다면 훨씬 더 큰 과제를 떠안게 될 것”이라고 분석했다.

하지만 울트라램 상용화에는 아직 넘어야 할 산이 많다.

우선 안정적 수율을 확보해 사업성이 있는 규모의 생산이 가능하다는 것을 입증해야 하고, 더 낮은 에너지로 D램+낸드보다 훨씬 뛰어난 시스템을 구축할 수 있다는 것이 확인돼야 한다. 또 제조 공정이 복잡하고 비용이 많이 든다는 점도 극복해야 할 과제로 지적된다.

기존 메모리반도체 업체들도 그동안 D램과 낸드의 장점을 결합해 하나의 패키지로 만들려는 시도를 해왔다.

삼성전자가 2019년부터 양산하고 있는 ‘내장형 M램(eMRAM)’은 자성을 이용한 비휘발성 메모리로, D램처럼 기존 낸드플래시보다 쓰기 속도가 약 1천 배 빠르지만, 전원이 꺼져도 데이터가 사라지지 않는다.

내장형 M램은 기술은 주로 사물인터넷(IoT) 기기나 스마트폰 시스템온칩(SoC)에 내장되는 형태로 사용된다.

하지만 eMRAM은 속도가 빠르고 전력 효율이 높다는 장점에도 낮은 집적도와 높은 생산 비용 때문에 특정 분야에 특화된 솔루션으로만 활용되고 있다.

미국 IT매체 톰스하드웨어는 “울트라램 메모리 기술이 최신 GDDR D램이나 HBM 기술과 같은 전문 고속 메모리를 능가할 만큼 빠른지는 아직 불확실하다”며 “가격 또한 까다로운 문제다. 가격 경쟁력이 없다면 잠재적 시장 도입율과 혁신성은 저해될 것”이라고 보도했다. 나병현 기자