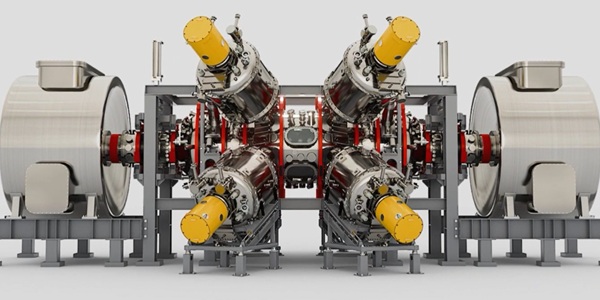

▲ 구글과 마이크로소프트, 오픈AI 등 빅테크 기업들이 인공지능 데이터센터의 전력 수요를 감당하기 위해 차세대 에너지원으로 꼽히는 핵융합 발전 신기술 관련 업체에 투자하는 사례가 늘고 있다. 미국 TAE테크놀로지스의 핵융합 장치 홍보용 이미지.

이 과정에서 차세대 기술인 핵융합 발전 분야에도 대형 IT기업들의 투자가 이어지며 상용화가 앞당겨지는 데 기여할 수 있다는 전망이 나온다.

16일(현지시각) 로이터는 “핵융합은 빅테크 업체들의 에너지 공급망 확보에 해법으로 주목받고 있다”며 “이르면 2020년대 말부터 상용화될 잠재력이 있다”고 보도했다.

미국 대형 IT기업들은 수 년 전부터 생성형 인공지능 열풍에 맞춰 데이터센터를 비롯한 인공지능 인프라 투자 경쟁을 벌이고 있다.

인공지능 데이터센터와 슈퍼컴퓨터 특성상 대량의 전력을 소모하기 때문에 안정적 에너지원을 확보하는 일도 갈수록 중요한 과제로 떠오르게 됐다.

핵융합은 이런 과정에서 차세대 유망 기술로 주목받고 있다. 일반적으로 원자력 발전에 쓰이는 핵분열 방식과 비교해 전력 발전량과 안전성 등 측면에 장점이 많기 때문이다.

원자핵을 분열하는 핵분열과 달리 핵융합은 두 개 이상의 작은 원자를 결합해 더 큰 원자를 형성하며 에너지를 생산한다. 이 과정에서 방사성 폐기물도 발생하지 않는다.

다만 핵융합 기술은 아직 실험적 단계에 머무르고 있다. 이를 구현하기 위한 기술적 장벽이 높아 상용화 시기를 예측하는 일도 다소 어렵다.

그러나 전력 공급망 확보가 다급해진 빅테크 기업들이 적극적으로 관련 업체에 투자를 늘리며 개발 및 투자를 지원하고 있는 만큼 시기가 앞당겨질 수 있다는 전망도 나온다.

로이터는 핵융합산업협회(FIA)의 집계를 인용해 현재 미국에 모두 29개 업체가 상업적으로 활용 가능한 핵융합 장치 개발에 뛰어들었다고 전했다.

이들 기업이 빅테크 기업들과 중장기 에너지 공급을 위한 업무협약을 체결하거나 투자를 받는 사례도 갈수록 늘어나고 있다.

핵융합 발전 개발사 커먼웰스퓨전시스템즈(CFS)는 6월 구글과 파트너십을 체결하며 2030년대 초부터 미국 버지니아에 건설하는 핵융합 발전소에서 전력을 공급하겠다는 목표를 전했다.

TAE테크놀로지스도 6월 진행한 대규모 투자 유치에서 구글과 셰브론 등 기업의 참여를 이끌어냈다. 구글은 인공지능 기술을 통해 TAE의 핵융합 발전소 개발에도 직접 참여하고 있다.

▲ 미국 커먼웰스퓨전시스템스(CFS)의 핵융합 발전 관련 설비 내부 사진.

핵융합 발전소는 기존 원자력 발전소와 달리 폭발 위험성도 현저히 낮다.

따라서 건설 지역에 큰 구애를 받지 않을 수 있고 안전성 규제도 훨씬 느슨하게 적용될 공산이 크다.

미클 빈더바우어 TAE테크놀로지스 CEO는 로이터에 “핵융합 발전소의 인허가 기간과 비용은 기존 핵분열 방식 원자력 발전소보다 낮을 것”이라며 “소형모듈원자로(SMR)와 비슷한 시점에 상용화될 가능성이 있다”고 말했다.

그는 데이터센터 분야의 전력 수요가 꾸준히 늘어 핵융합 발전 기술 개발에 추진 동력을 더하고 있다며 이는 에너지 공급망 확보에 실질적 해결책으로 자리잡을 것이라고 덧붙였다.

미국을 비롯한 주요 국가의 에너지 공급 부족은 인공지능 기술 발전에 현재 가장 큰 리스크 요인으로 꼽히고 있다.

따라서 핵융합을 비롯한 신산업을 육성하려는 정책적 노력도 이어진다.

로이터에 따르면 미국 에너지부는 2022년부터 핵융합 개발을 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. 이는 트럼프 정부 들어서도 꾸준히 지속되고 있다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 최근 블룸버그TV와 인터뷰에서 “트럼프 정부 임기 내 핵융합 실현을 위한 길을 열겠다”며 “앞으로 10년 안에 전력을 생산하겠다”고 말했다.

로이터에 따르면 전 세계 핵융합 개발사의 약 75%도 2030년에서 2035년 사이에 상업적으로 운영할 수 있는 핵융합 발전소를 갖춰낼 수 있다는 예측을 제시했다.

하지만 로이터는 핵융합 발전 특성상 극한의 열과 에너지를 견딜 수 있는 장치를 충분히 경제성 있는 비용으로 생산하고 유지할 수 있을지는 아직 과제로 남아있다고 전했다. 김용원 기자