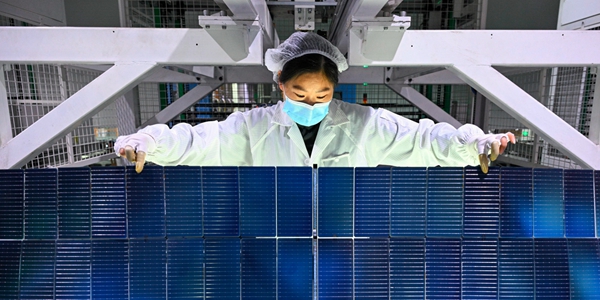

▲ 미국 정부가 중국을 비롯한 세계 국가를 대상으로 상호관세 정책을 발표했다. 중국 신재생에너지 공급망 관련 기업들이 미국 이외 시장으로 수출처를 다변화하며 전 세계 에너지 전환에 기여할 수 있다는 전망이 나온다. 중국에서 생산되는 태양광 모듈 사진.

뉴욕타임스는 4일 “미국 정부의 상호관세 정책은 신재생에너지 기술에 의존하던 자국 기업의 공급망 차질 및 비용 상승으로 이어질 것”이라고 보도했다.

미국 신재생에너지 관련 업체들은 유럽과 중국, 동남아시아 지역에서 수입하는 철강과 배터리 공급망에 크게 의존하고 있다.

트럼프 정부가 해당 국가들에 일제히 고율 수입관세를 부과하는 상호관세 정책을 발표하면서 원가 상승에 따른 투자 위축이 불가피해졌다.

뉴욕타임스는 결국 미국의 관세 정책이 전 세계 신재생에너지 업계의 재편을 불러올 수 있다고 내다봤다.

가장 높은 관세에 직면한 중국이 태양광과 풍력발전 터빈, 리튬배터리 등 신재생에너지 산업에 핵심이 되는 제품 공급망에서 갈수록 지배력을 키우고 있기 때문이다.

중국이 미국의 관세 정책에 대응해 브라질과 파키스탄을 비롯한 신흥국에 수출을 늘리며 미국의 수요를 대체하려 할 가능성이 크다는 전망이 이어졌다.

이미 중국은 미국과 무역 분쟁이 격화되는 데 대응해 신재생에너지 관련 수출처를 다변화하는 데 주력하고 있었다.

조사기관 블룸버그NEF 집계를 보면 2022년 기준 중국 풍력터빈 수출에 선진국이 65%의 비중을 책임지고 있었으나 2024년에는 신흥국이 60%를 차지한 것으로 집계됐다.

중국은 나이지리아와 인도네시아 등 신흥국에 중국 기업의 태양광 패널 공장이나 전기차 생산 공장을 신설하는 계획도 추진하고 있다.

현지 생산이 시작되면 신재생에너지 관련 시장에서 중국의 전 세계 지배력은 더 높아질 공산이 크다.

트럼프 정부의 관세 정책이 결국 중국의 수출 국가 다변화를 더욱 자극해 글로벌 신재생에너지 전환 속도를 높이는 결과로 이어질 가능성이 커지고 있다.

뉴욕타임스는 “전 세계에서 전력 생산에 신재생에너지 발전을 활용하려는 에너지 전환은 이미 빠르게 진행되고 있다”며 “이는 중국의 생산 능력 덕분”이라고 전했다. 김용원 기자