[비즈니스포스트] 신용점수 900점 이상인 고신용자도 시중은행의 대출문턱을 넘기 어려워지고 있다.

가계대출 연체율 상승과 신용점수 ‘인플레이션’이 맞물리며 시중은행의 대출문턱은 점점 더 높아질 것으로 보인다.

![신용점수 900점도 은행 대출 쉽지않다, 신용점수 인플레에 연체율 상승 맞물려]()

16일 금융감독원에 따르면 3월 말 기준 국내은행의 가계 신용대출 연체율은 0.73%로 집계되며 올해 들어 3개월 연속 0.7%를 넘겼다.

국내은행의 신용대출 연체율이 3개월 연속 0.7%를 넘긴 것은 2015년 이후 9년 만이다.

은행은 보통 분기별로 부실채권을 정리해 3,6,9,12월 말이면 연체율이 하락하는 효과를 본다. 3월 역시 2월 말보다 0.11%포인트 낮아졌지만 1년 전과 비교하면 0.14%포인트 높아졌다.

신용대출뿐 아니라 주택담보대출 연체율도 꾸준히 오르며 경고음을 보냈다. 3월 은행 주담대 연체율은 0.25%로 1년 전보다 0.05%포인트 상승했다.

은행의 부실을 털어내기 위한 부실채권 정리 규모도 눈덩이처럼 불어났다. 연체채권 정리 규모는 4조2천억 원으로 1년 전(2조4천억)의 1.75배 수준으로 2018년 12월(4조4천억) 이후 가장 많은 것으로 집계됐다.

그만큼 현재 시중은행의 연체율 상황이 만만치 않다고 볼 수 있다.

![신용점수 900점도 은행 대출 쉽지않다, 신용점수 인플레에 연체율 상승 맞물려]() 은행권 부실 위험이 커진 만큼 신용점수 900점 이상의 고신용자도 돈을 빌리기 어려운 흐름이 이어질 것으로 전망된다.

은행권 부실 위험이 커진 만큼 신용점수 900점 이상의 고신용자도 돈을 빌리기 어려운 흐름이 이어질 것으로 전망된다.

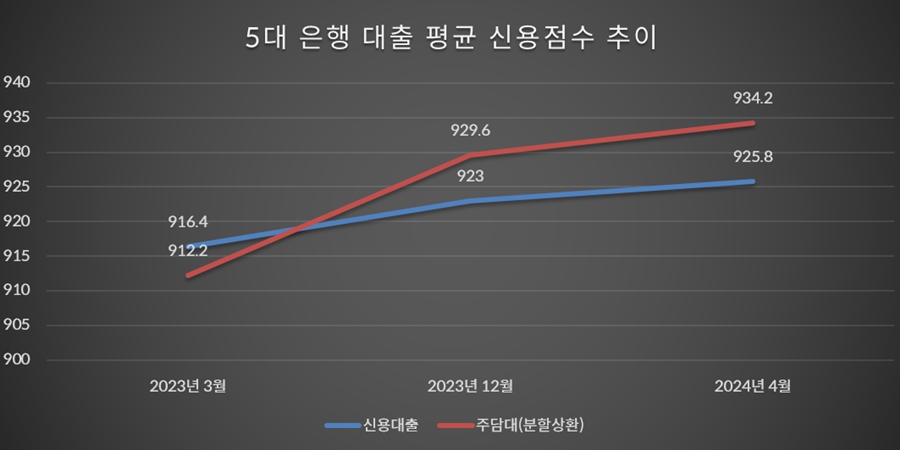

전국은행연합회 공시를 보면 5대 시중은행(KB·신한·하나·우리·농협)에서 3월 새로 신용대출을 받은 사람들의 평균점수(KCB 기준)는 925.8점으로 지난해 말(923)과 1년 전(916.4)보다 각각 2.8점과 9.4점 높아졌다.

주담대(분할상환, 만기 10년 이상) 대출자 신용점수 평균은 더 가파르게 올랐다. 올해 3월 기준 934.2점으로 지난해 말(929.6)과 1년 전(912.2)보다 각각 4.6점과 22점 상승했다.

한국은행이 4월 발표한 ‘금융기관 대출행태 조사’에 따르면 은행 여신업무 총괄 책임자 가운데 가계주택(주담대)과 가계일반(신용대출 등)의 신용위험이 크다고 내다본 비중은 1분기보다 2분기에 더 많아졌다.

900점대 고신용자도 돈을 빌리려면 은행이 아닌 저축은행 등 제2금융권을 향해야 할 수 있는데 이마저도 제2금융권이 고금리 직격탄에 영업 규모를 줄이며 허리띠를 졸라매 쉽지 않은 상황이다.

이날 발표된 한은 통계에 따르면 저축은행의 3월 말 여신 잔액은 101조3777억 원으로 2월 말(102조3301억)보다 1조 원 가량 줄었다. 지난해 2월 시작된 감소 흐름이 1년 넘게 이어졌다.

선뜻 시중은행에 발길을 들일 수 없는 중저신용자 상황은 더욱 암담한 것으로 여겨진다.

중저신용자들이 대표적으로 급전을 끌어쓰는 창구인 카드론 규모가 매달 역대 최대 규모를 갈아치우고 있지만 이마저도 2분기부터는 문턱이 높아질 것으로 예상되서다.

금융당국이 올해 스트레스금리 도입 등으로 건전성을 중시하며 가계대출 규모를 적극적으로 관리하는 만큼 은행뿐 아니라 카드사도 가계대출 시장에서 적극적으로 나서기는 어렵다.

정부가 3월 대출자 연체 이력을 삭제하는 ‘신용사면’ 조치를 실시한 만큼 대출자의 신용점수 평균이 높은 현상은 한동안 이어질 것으로 예상된다.

금융권은 코로나19사태 이후 시행된 두 번의 대규모 신용사면으로 국민 전체 신용등급이 높다고 보고 있다. 이는 신용등급 변별력을 낮춰 연체율 등에도 영향을 줄 수 있다.

시중은행 한 관계자는 “은행이 실제 허들을 높인 것은 아니고 최근 신용등급이 낮았던 고객의 신용도가 높아지는 등 일종의 ‘착시효과’가 존재했던 영향이 있다”며 “신용등급이 오르면 금리가 내리고 한도가 오를 수 있지만 소득이 오르는 건 아닌 만큼 고객의 실질적 채무 상환 능력을 더욱 중요하게 보고 있다”고 말했다. 김환 기자

가계대출 연체율 상승과 신용점수 ‘인플레이션’이 맞물리며 시중은행의 대출문턱은 점점 더 높아질 것으로 보인다.

▲ 신용점수 900점대도 은행에서 돈을 빌리기 더욱 어려워질 것으로 전망된다. 사진은 시중은행 대출창구. <연합뉴스>

16일 금융감독원에 따르면 3월 말 기준 국내은행의 가계 신용대출 연체율은 0.73%로 집계되며 올해 들어 3개월 연속 0.7%를 넘겼다.

국내은행의 신용대출 연체율이 3개월 연속 0.7%를 넘긴 것은 2015년 이후 9년 만이다.

은행은 보통 분기별로 부실채권을 정리해 3,6,9,12월 말이면 연체율이 하락하는 효과를 본다. 3월 역시 2월 말보다 0.11%포인트 낮아졌지만 1년 전과 비교하면 0.14%포인트 높아졌다.

신용대출뿐 아니라 주택담보대출 연체율도 꾸준히 오르며 경고음을 보냈다. 3월 은행 주담대 연체율은 0.25%로 1년 전보다 0.05%포인트 상승했다.

은행의 부실을 털어내기 위한 부실채권 정리 규모도 눈덩이처럼 불어났다. 연체채권 정리 규모는 4조2천억 원으로 1년 전(2조4천억)의 1.75배 수준으로 2018년 12월(4조4천억) 이후 가장 많은 것으로 집계됐다.

그만큼 현재 시중은행의 연체율 상황이 만만치 않다고 볼 수 있다.

▲ 신규취급대출 기준 5대 은행 대출자의 평균 KCB 신용점수. 주담대는 분할상환(만기 10년 이상) 기준. <은행연합회 공시 갈무리>

전국은행연합회 공시를 보면 5대 시중은행(KB·신한·하나·우리·농협)에서 3월 새로 신용대출을 받은 사람들의 평균점수(KCB 기준)는 925.8점으로 지난해 말(923)과 1년 전(916.4)보다 각각 2.8점과 9.4점 높아졌다.

주담대(분할상환, 만기 10년 이상) 대출자 신용점수 평균은 더 가파르게 올랐다. 올해 3월 기준 934.2점으로 지난해 말(929.6)과 1년 전(912.2)보다 각각 4.6점과 22점 상승했다.

한국은행이 4월 발표한 ‘금융기관 대출행태 조사’에 따르면 은행 여신업무 총괄 책임자 가운데 가계주택(주담대)과 가계일반(신용대출 등)의 신용위험이 크다고 내다본 비중은 1분기보다 2분기에 더 많아졌다.

900점대 고신용자도 돈을 빌리려면 은행이 아닌 저축은행 등 제2금융권을 향해야 할 수 있는데 이마저도 제2금융권이 고금리 직격탄에 영업 규모를 줄이며 허리띠를 졸라매 쉽지 않은 상황이다.

이날 발표된 한은 통계에 따르면 저축은행의 3월 말 여신 잔액은 101조3777억 원으로 2월 말(102조3301억)보다 1조 원 가량 줄었다. 지난해 2월 시작된 감소 흐름이 1년 넘게 이어졌다.

선뜻 시중은행에 발길을 들일 수 없는 중저신용자 상황은 더욱 암담한 것으로 여겨진다.

중저신용자들이 대표적으로 급전을 끌어쓰는 창구인 카드론 규모가 매달 역대 최대 규모를 갈아치우고 있지만 이마저도 2분기부터는 문턱이 높아질 것으로 예상되서다.

금융당국이 올해 스트레스금리 도입 등으로 건전성을 중시하며 가계대출 규모를 적극적으로 관리하는 만큼 은행뿐 아니라 카드사도 가계대출 시장에서 적극적으로 나서기는 어렵다.

정부가 3월 대출자 연체 이력을 삭제하는 ‘신용사면’ 조치를 실시한 만큼 대출자의 신용점수 평균이 높은 현상은 한동안 이어질 것으로 예상된다.

금융권은 코로나19사태 이후 시행된 두 번의 대규모 신용사면으로 국민 전체 신용등급이 높다고 보고 있다. 이는 신용등급 변별력을 낮춰 연체율 등에도 영향을 줄 수 있다.

시중은행 한 관계자는 “은행이 실제 허들을 높인 것은 아니고 최근 신용등급이 낮았던 고객의 신용도가 높아지는 등 일종의 ‘착시효과’가 존재했던 영향이 있다”며 “신용등급이 오르면 금리가 내리고 한도가 오를 수 있지만 소득이 오르는 건 아닌 만큼 고객의 실질적 채무 상환 능력을 더욱 중요하게 보고 있다”고 말했다. 김환 기자